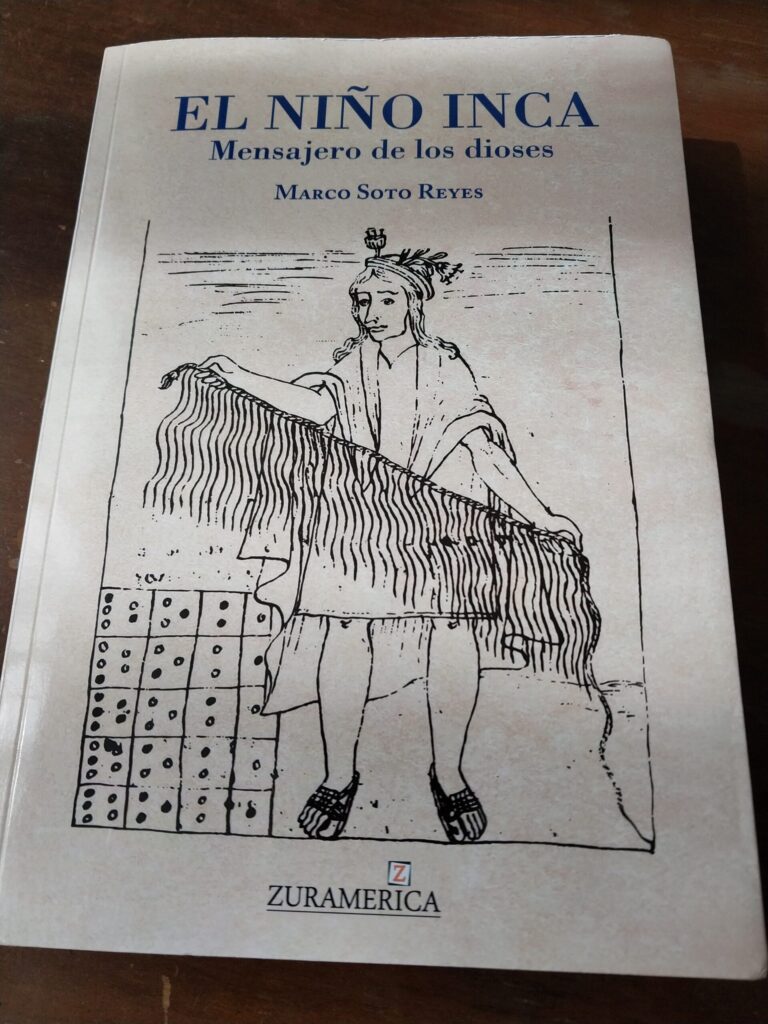

La portada de la obra de Soto Reyes está tomada de un texto de Felipe Guamán Poma de Ayala (un cronista indígena de la época virreinal del Perú) y, como tal, es un paratexto para comprender el sentido de la trama novelesca que se despliega a través de las páginas. En cuanto tal, la portada deviene en un icono significativo. En ella hay un joven inca con el famoso quipus, el sistema nemotécnico utilizado por aquella cultura. Estos eran elaborados e interpretados por los Quipucamayux.

Texto e imagen, por Eddie Morales Piña. Crítico literario.

De acuerdo con la historiografía, el año 1954 en el cerro El Plomo en la región Metropolitana de Santiago de Chile se hizo un descubrimiento arqueológico sobresaliente: el hallazgo de los restos conservados de un niño inca ofrendado a los dioses en tiempos inmemoriales antes de la llegada de los españoles. La momia incaica ha sido periciada en el transcurso de la historia, comenzando con la arqueóloga Grete Mostny, quien la estudió luego del encuentro del niño de El Plomo como se le conoce. La novela de Marco Soto Reyes (Santiago, 1968) gira en torno a este asunto de orden arqueológico. Según la clásica definición de W. Kayser el asunto en el ámbito de la narrativa, es todo aquello que vive en la tradición propia, ajeno a la obra literaria, pero que va a influir en el contenido de esta. De este modo, el relato del mencionado autor -esta es su primera incursión en la novela-, lleva a cabo la poetización -la trasposición imaginaria- de la historia del niño ofrecido a las deidades tutelares. En este sentido el relato forma parte de los formatos escriturarios de la novela histórica.

La portada de la obra de Soto Reyes está tomada de un texto de Felipe Guamán Poma de Ayala (un cronista indígena de la época virreinal del Perú) y, como tal, es un paratexto para comprender el sentido de la trama novelesca que se despliega a través de las páginas. En cuanto tal, la portada deviene en un icono significativo. En ella hay un joven inca con el famoso quipus, el sistema nemotécnico utilizado por aquella cultura. Estos eran elaborados e interpretados por los Quipucamayux. La imagen paratextual se relaciona con la estructuración de la textualidad. Seguidamente, en las primeras páginas, se encuentra un Glosario de términos: pueblos del norte, y promediando el relato, el de los pueblos del sur. Las palabras estarán incorporadas en la discursividad del narrador -el lector, por tanto, deberá acostumbrarse a la recurrencia de estas en el devenir de la historia del niño inca. La lectura de la novela El niño inca. Mensajero de los dioses, nos trae resabios de la narrativa del escritor peruano José María Arguedas en esta confluencia de voces autóctonas y del español en la configuración de la historia donde, además, el mundo narrado está construido sobre la base de lo histórico, lo arqueológico y lo antropológico.

La estructura de la novela está constituida en cinco partes que se denominan Cuerda y cada una de ellas en segmentos narrativos llamados Cordel. Entre Cuerda y Cordel hay una relación semántica. Quipu proviene del quechua y su denotación es nudo. Los Cordel en el texto son 90. Cada Cordel tiene un título en lengua originaria y sintagmas en castellano. El relato tiene un narrador en primera persona, quien es un Quipucamayux. Este personaje narrador plasma el mundo que abarca a tres culturas precolombinas: incas, aimaras y mapuches. En consecuencia, la trama está dada mediante la mirada que tiene el intérprete de los quipus. Casi en las últimas páginas, escribe que “los hombres del futuro insertarán esta fecha ritual en sus calendarios, donde padre Sol se alzó en máxima cúspide para bendecirnos, vendrán por miles a verte y te cuidarán y alimentarán. Nunca dejarán de adorarte. ¡Pequeño niño malulo!”. El niño inca en la novela es Quirú, quien es ofrendado a los dioses en los últimos márgenes del imperio, hijo de Mallqu Pary –“orgullosa cabeza de las tierras altas”- y de Yamayacta –“la joven ñusta de mirada profunda y visionaria”-. El largo periplo desde los pueblos del norte hasta los del sur, es desplegado por el narrador cercano a todo el acontecer. Es el intérprete de los quipus quien le da un sentido testimonial al relato. En este transitar -la acción narrativa- el lector visualiza la cosmovisión mítica de las culturas precolombinas y la explicación del porqué el ritual del niño ofrendado a las divinidades tutelares. Indudablemente, como toda novela el autor Marco Soto Reyes -que está traspuesto lingüísticamente en el Quipucamayux– mediante los elementos añadidos (Vargas Llosa, dixit) del imaginario de la retórica literaria le da al relato el carácter de ficcionalización -como la amistad de Quirú con una niña, por ejemplo-. El viaje para cumplir con el ritual de ofrendar un niño puro que se convertiría en una deidad tutelar culminará en el espacio del lugar donde se halló el infante conservado en el cerro El Plomo. Los últimos Cordel en que se despliega el sacrificio están muy bien logrados narrativamente.

En definitiva, el lector se sorprenderá con una novela que aúna en su ser interior una historia que comienza en Quscú y concluye en Chiyí con el niño “Quirú, encapsulado en hielo eterno, cubierto por una piel de granizo blanco. Se perpetuó así, en su fosa de tierra congelada esperando a que los tiempos cambiaran y que, en un futuro posible Wiracocha lo volviera a despertar”. Un relato arguediano recomendable y sobresaliente donde el nudo es desatado en la ficción novelesca.

(Marco Soto Reyes. El niño inca. Mensajero de los dioses. Santiago: Zuramérica Ediciones & Publicaciones S.A. 2024. 389 pág.).

Deje su comentario en su plataforma preferida